成田市のDXに関する取り組みについて

インターネットやスマートフォンの普及に伴う急速なデジタル化による社会生活の変化や少子高齢化による労働人口の減少など、現代社会は多様で複雑な課題に直面しています。

また、コロナ禍を背景に顕在化したアナログな行政サービスやコロナ後の経済社会へ適切に対応していくためには、新たな取り組みが必要です。

市では、デジタル技術を用いて様々な課題を解決し、新たな価値を生み出すデジタルトランスフォーメーション(DX)による「市民サービスの向上」と「業務の効率化」を実現するため、「成田市デジタルトランスフォーメーション(DX)基本方針」を策定し、DXの推進に取り組んでいます。

市民の利便性の向上

マイナンバーカードの普及促進

国は安全・安心で利便性の高いデジタル社会の実現と公平で効率的な行政運営を目指し、その基盤となるマイナンバーカードの普及促進を進めています。

市においても、マイナンバーカードを活用した証明書のコンビニ交付やオンライン手続を拡大し、市民の皆さんが市役所に来なくても手続きができるようにするため、マイナンバーカードの普及促進に取り組んでいます。

証明書のコンビニ交付サービス

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア(セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマートなど)やイオン(成田店を含む一部店舗)などに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)から住民票の写しや税務証明書などが取得できます。

引越しワンストップサービス

成田市から市外へ引越しするときの手続きがオンラインでできるようになりました。

このサービスを利用される方は、転出するにあたり、窓口への来庁が原則不要です。

行政手続のオンライン化

ぴったりサービス

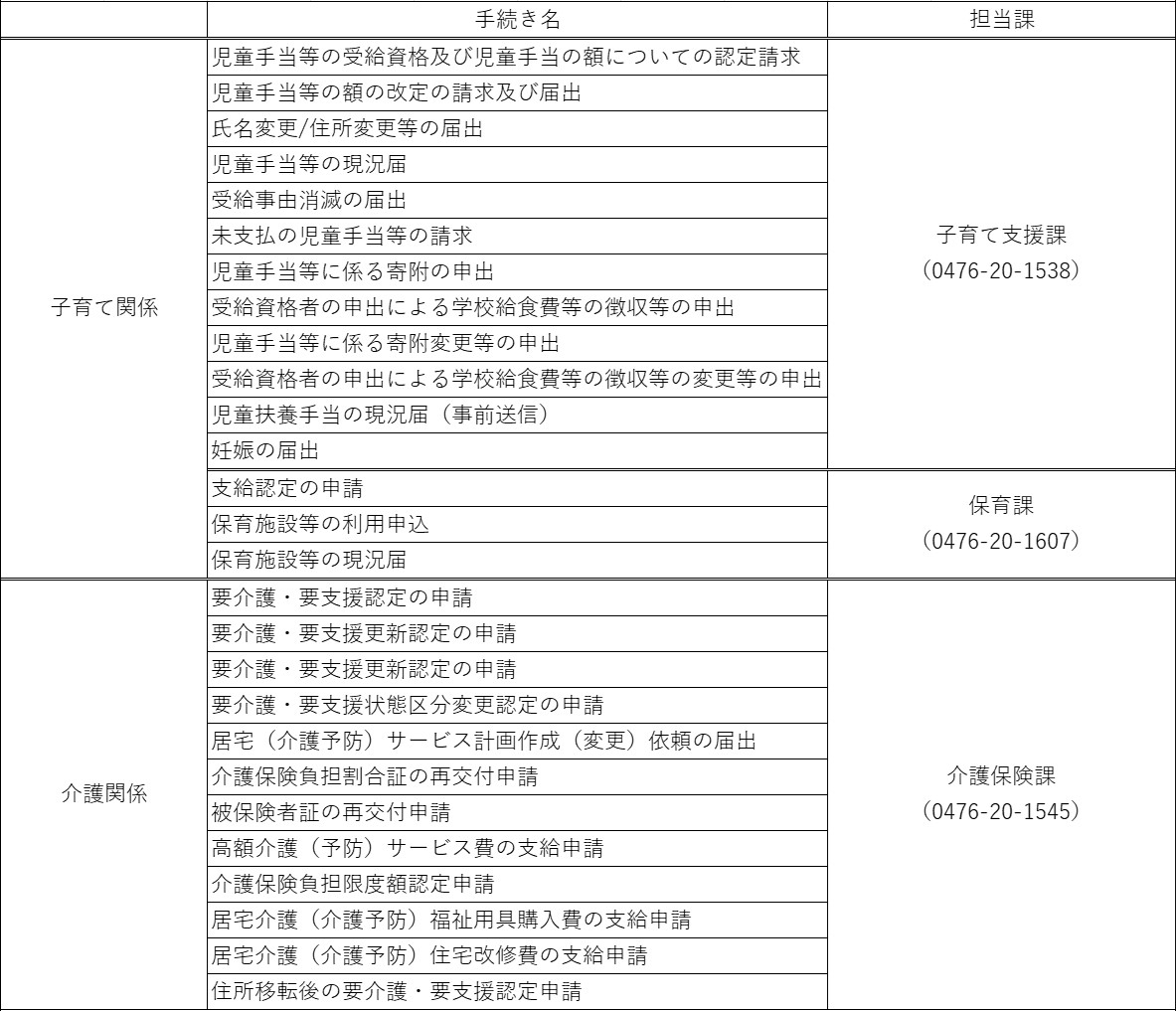

ぴったりサービスとは、国が運営するマイナンバーカードを利用したマイナポータルの電子申請機能です。子育て関係・介護関係に関する一部の行政手続きを、インターネットに接続したパソコンやスマートフォンからオンラインで行えます。

オンライン申請

スマートフォンやパソコンからインターネットを利用して、24時間365日、自宅はもちろん外出先からも手続きが可能です。

また、令和5年11月1日からマイナンバーカードを利用した本人確認とクレジットカード等を利用したオンライン決済システムを新たに導入したことにより、住民票の写しや戸籍謄(抄)本、課税証明書などの税務証明書をオンラインで申請できるようになりました。

以下のページでオンライン申請可能な手続き一覧を掲載しています。

オープンデータの推進

オープンデータとは、公共データなどをコンピュータプログラムがその構造や内容を自動的に判別し、加工や編集などの再利用ができる形式として、インターネットを通じて、営利・非営利問わず、無償で誰もが利用可能なルールで公開するデータのことです。

紙などに保存されている行政情報のデジタル化を進め、「成田市オープンデータに関する指針」に基づく公共データの公開を積極的に行っています。

本市のオープンデータの一覧は下記のページから確認できます。

窓口手続きの簡素化

書かない窓口「申請ナビシステム」

スマートフォンやタブレットなどを使って、住民票などの交付申請書を事前に作成することができる「申請ナビシステム」を導入しています。

事前に作成したQRコードを窓口で提示することで、申請書を書かずに、優先的に証明書の交付が受けられます。

待ち時間が少なくなりますので、ぜひご利用ください。

事前に作成できる申請書は、次のとおりです。

・住民票の写し

・印鑑登録証明書

窓口改革の推進について

窓口サービスの更なる向上を図るため、窓口改革を推進しています。

キャッシュレス決済の拡大

一部の窓口において手数料などの支払いにキャッシュレス決済を導入しています。

令和5年11月1日から、文化芸術センターのイベント料金の支払いなど、キャッシュレス決済の対象が拡大しました。

利用可能なキャッシュレス決済サービスと対象となる手数料等については下記のページからご確認いただけます。

デジタルデバイド対策

デジタルデバイドとは、インターネットやコンピュータなどの情報通信技術を使える人と使えない人との間に生じる格差のことです。

行政サービスのデジタル化により市民サービスの利便性が向上する一方で、デジタルの利用に不安・自信がない方もいます。市では、「デジタルサービスを利用したいけれど使い方が分からない」という人を対象に、スマートフォンを利用したインターネットやオンライン申請の手続き方法などが学べる、スマートフォン講習会を開催しています。

開催日程などは下記のページから確認できます。

行政事務のデジタル改革

AI・RPAの導入

高度情報化社会の進展などにより、人々の価値観が変化し、市民ニーズも高度化、多様化している一方で、少子高齢化によって働き手不足が懸念されています。

市では、システムなどで対応できるところはシステムを活用し、職員は人が持つ柔軟性と対応力が不可欠な業務に専念することで、市民サービスの向上と業務効率化を推進しています。

令和4年度 AI会議録作成システム実証実験

令和5年度 AI会議録作成システム導入

令和5年度 生成AIの業務利用に係る実証実験

令和5年度 RPA・AI OCR実証実験

AIとは

Artificial Intelligence(人工知能)の略で、人間のように考えたり判断したりするコンピューターのことです。

RPAとは

Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略で、コンピューターが人の代わりに繰り返し作業をすることで、職員が手作業で行う必要があった作業時間を大幅に短縮することができます。

テレワークの推進

市では、令和3年度からテレワークの実証実験を行っています。

実証実験では、執務室と同じ環境、かつ、セキュリティ条件で安全に業務用パソコンを利用することができるテレワークシステムを構築し、「在宅勤務」に加え、研修や出張、訪問先からの「モバイルワーク」についても制度化し、様々な場面で有効活用できるよう対応しています。

デジタル化を支える基盤の整備

情報セキュリティ対策の強化

国の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」をもとに、本市のセキュリティポリシーの見直しを随時実施しております。

また、セキュリティ意識の向上のために職員向けのセキュリティ研修を毎年実施しております。

ICT推進リーダー

市では、各課における情報セキュリティ対策、パソコン活用能力の向上や情報通信技術を活用したDXの推進を図るため、各課において中心的な役割を担うICT推進リーダーを配置しています。

ICTとは

Information and Communication Technologyの略で情報や通信に関する技術の総称のことです。