健康・福祉

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)について

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の定期接種について

HPV(子宮頸がん予防ワクチン)の予防接種は、平成25年4月から定期予防接種となりましたが、接種後にワクチンと無関係とは言い切れない多様な症状が起きたため、国では同年6月から個別の接種勧奨を差し控えることを決定しました。(注1)

その後、令和3年11月に厚生労働省が開催した専門家の会議で、改めてヒトパピローマウイルスワクチンの安全性が他の定期接種のワクチンと比べて特に低い訳ではないことが確認され、接種によって子宮頸がんを予防できるという有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、積極的勧奨を再開することが決定しました。

(注1)積極的勧奨・・・市町村が接種対象者やその保護者に対して標準的な接種期間の前に接種を促すお知らせなどを送ること等により接種をお勧めする取り組み

対象者

以下のいずれかに該当する方

- 小学6年生から高校1年生相当の女性

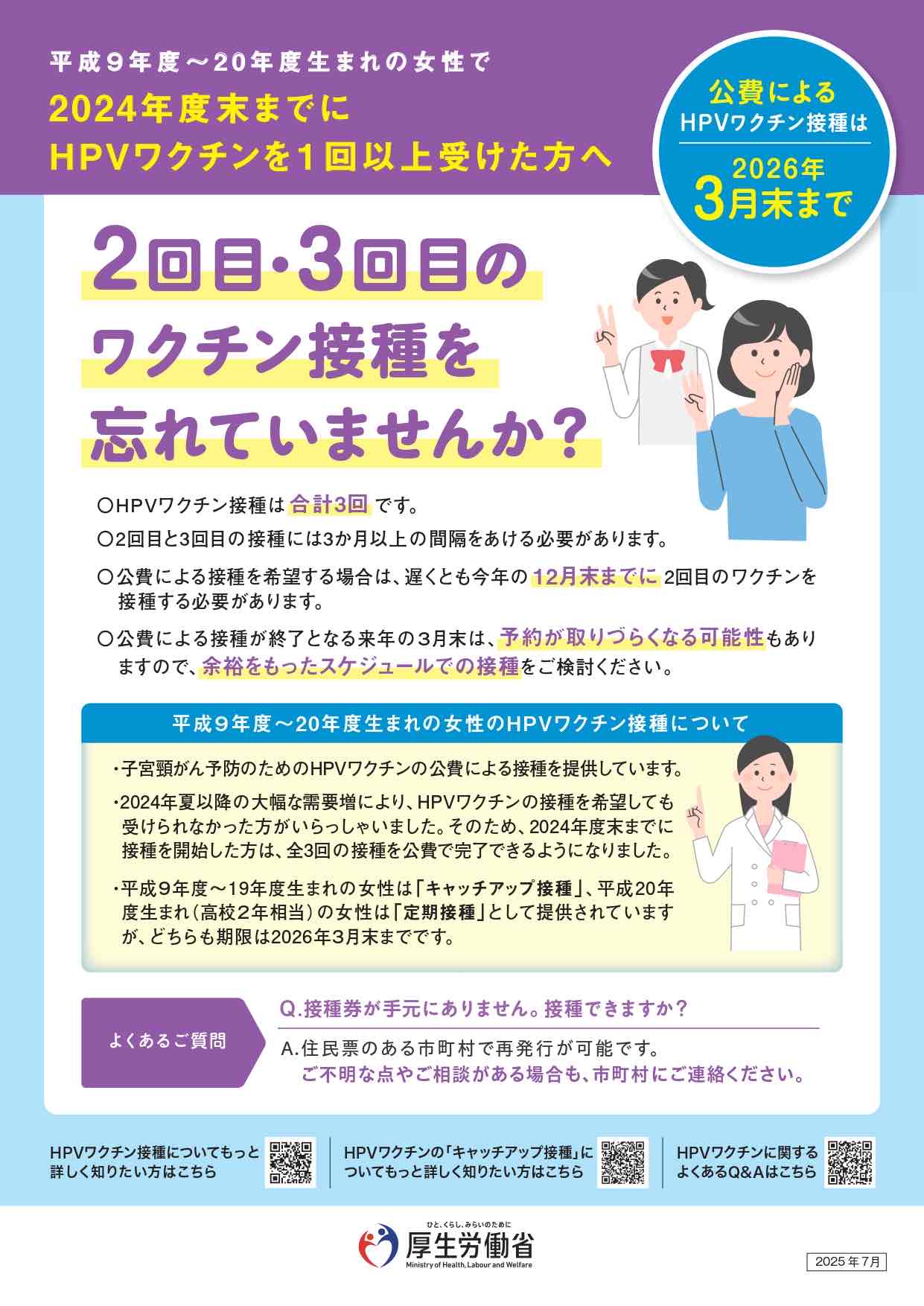

- 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上受けたが、接種が完了していない人(以下の「HPVワクチンのキャッチアップ接種機関の延長措置について」をお読みください。)

HPVワクチンのキャッチアップ接種期間の延長措置について

キャッチアップ接種の期間は令和7年(2025年)3月31日まででしたが、令和6年(2024年)の夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、条件を満たす方が、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。

くわしくは、リンク先をご確認ください。

子宮頸がんとは

「子宮頸がん」とは、女性の子宮頚部にできるがんのことで、若い世代の女性のがんの中で多くを占めています。日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、毎年、約1,000人います。

子宮頸がんにかかる仕組み

子宮頸がんのほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染が原因です。HPV感染は、主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。感染しても、ほとんどの人はウイルスが自然に消えますが、一部の人は感染から数年から十数年をかけて進行し、前がん病変(がんになる手前の細胞)の状態を経て発症することがあります。

HPVワクチン接種による子宮頸がんの予防と効果

HPVワクチンを接種することで、子宮頸がんの原因となるHPVの感染を予防することができます。現在、定期接種として受けることができるHPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類です。

サーバリックスとガーダシルは、子宮頸がんを起こしやすい種類(型)であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50%から70%を防ぎます。

シルガード9は、HPV16型と18型に加え、他の5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80%から90%を防ぎます。

HPVワクチンのリスク

HPVワクチンは、筋肉注射という方法で注射します。HPVワクチン接種後に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。

まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

重いアレルギー症状:呼吸困難やじんましん等(アナフィラキシー)

神経系の症状:手足の力が入りにくい(ギラン・バレー症候群)、頭痛、嘔吐、意識低下(急性散在性脳脊髄炎(ADEM)等

| 発生頻度 |

2価ワクチン

(サーバリックス) |

4価ワクチン

(ガーダシル) |

9価ワクチン

(シルガード9) |

| 50%以上 |

疼痛、発赤、腫脹、疲労 |

疼痛 |

疼痛 |

| 10から50%未満 |

掻痒(かゆみ)、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など |

紅斑、腫脹 |

腫脹、紅斑、頭痛 |

| 1から10%未満 |

じんましん、めまい、発熱など |

頭痛、そう痒感、発熱 |

浮動性めまい、悪心、下痢、そう痒感、発熱、疲労、内出血など |

| 1%未満 |

知覚異常、感覚鈍麻、全身の脱力 |

下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結、出血、不快感、倦怠感など |

嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血、血腫、倦怠感、硬結など |

| 頻度不明 |

四肢痛、失神、リンパ節症など |

失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など |

感覚鈍麻、失神、四肢痛など |

因果関係があるかどうかわからないものや、接種後短期間で回復した症状を含めて、HPVワクチン接種後に生じた症状として報告があったのは、接種1万人あたり、サーバリックスまたはガーダシルでは約9人、シルガード9では約3人です。このうち、報告した医師や企業が重篤と判断した人は、接種1万人あたり、サーバリックスまたはガーダシルでは約5人、シルガードでは約2人です。

接種にあたっては、以下のリーフレットや厚生労働省のホームページなどを参考に、ワクチンの有効性や副反応が起こるリスクを十分に理解し、医師ともよく相談してください。

接種スケジュール

ワクチンは3種類あり、同じ種類のワクチンを3回接種します。

しかしながら、2価または4価HPVワクチンで規定の回数の一部を完了し、9価HPVワクチンで残りの回数の接種を行う交互接種についても、実施して差し支えないこととしています。

接種にあたっては医師の十分な説明を受けたうえで接種してください。

ワクチンの種類と接種のスケジュール

| ワクチンの種類 |

回数 |

標準的な接種方法 |

左記の方法をとることができない場合の接種方法 |

| 2価(サーバリックス) |

3回 |

1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射 から6月の間隔をおいて1回行う。 |

1月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行う。

(最短5か月で完了) |

| 4価(ガーダシル) |

3回 |

2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射 から6月の間隔をおいて1回行う。 |

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。

(最短4か月で完了) |

| 9価(シルガード9) |

2回または3回 |

【1回目接種を15歳になるまでに受ける場合】

1回目と2回目を6か月以上あけて2回接種。

【1回目接種を15歳になってから受ける場合】

2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射 から6月の間隔をおいて1回行う。 |

【1回目接種を15歳になるまでに受ける場合】

1回目と2回目を5か月以上あけて2回接種。

【1回目接種を15歳になってから受ける場合】

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。

(最短4か月で完了) |

接種を受ける場所

成田市内の実施医療機関または千葉県内の定期予防接種相互乗り入れ協力医療機関で接種が受けられます。事前に医療機関にご連絡をお願いします。

ヒトパピローマウイルスワクチンの接種について、入院や就学などの事情で、千葉県外で接種をご希望の方は、接種を受ける前に市へ委託契約の依頼をするか、「予防接種依頼書」交付申請の手続きが必要です。

くわしくは、以下のリンク先をご覧ください。

接種の際に必要なもの

- 母子健康手帳

- 予診票

- 成田市の住民とわかるもの

- (接種日当日、13歳以上16歳未満で、保護者が同伴しない場合のみ)保護者が署名した説明書

予診票を持っていない場合

以下のページで、予診票を受け取る方法を確認してください。

予診票の送付状況について

- 平成18年4月2日から平成23年4月1日生まれ(当時小学校6年生から高校1年生相当)の女子に、令和4年4月に、予診票とご案内を送付しました。

- 平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女子に、令和4年7月に、予診票とご案内を送付しました。

- 令和5年に新たに対象となる小学校6年生(平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれ)の女子に、令和5年5月に、予診票とご案内を送付しました。

- 令和6年に新たに対象となる小学校6年生(平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ)の女子に、令和6年4月23日に、予診票とご案内を送付しました。

- 令和7年に新たに対象となる小学6年生(平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれ)の女子には、令和7年4月24日に、予診票とご案内を送付しました。

接種後の症状に関する相談先

接種後に気になる症状があるとき

HPVワクチン接種後に気になる症状が生じた方は、まずは予防接種を実施した医師またはかかりつけ医師にご相談ください。

なお、HPVワクチンの接種後に生じた症状について、より身近な地域において適切な診療を提供するため、各都道府県において協力医療機関が選定されています。また、千葉県では接種後有症状者の診療が円滑に行われるように、より身近な地域でHPVワクチンの副反応について相談、診療、検査などに応じてもらえる医療機関として地域連携医療機関を指定し、支援体制を強化しています。以下の千葉県のホームページより、協力医療機関及び地域連携医療機関一覧を確認できます。

(予防接種を実施した医師またはかかりつけ医からの紹介状等が必要となる場合があります。)

ヒトパピローマウイルスワクチンを含む予防接種についての相談

厚生労働省では、「感染症・予防接種相談窓口」を開設しています。下記相談窓口では、ヒトパピローマウイルスワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、そのほかの感染症全般についての相談に応じています。

電話番号:0120-469-283

受付時間:午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

関連リンク

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。

ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader

PDFファイルを閲覧・印刷することができます。