介護保険は介護が必要になった高齢者の方でも、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう介護を社会全体で支える新しい制度です。

介護保険課では、介護保険サービスの基盤整備等に関する「介護保険事業計画」の作成および進行管理、介護保険証の発行、保険料の賦課・徴収、保険給付費の支払い、要介護認定等、介護保険全般に関する事務を行っています。

加入するのは40歳以上の人全員です

65歳以上の人(第1号被保険者)

【介護保険のサービスが利用できる人】

- 寝たきりや認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された人

- 掃除・洗濯・買い物など身の周りのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された人

保険料

- 保険料基準額は1ヵ月あたり5,300円です。

- 保険料は所得に応じて決められます。(保険料の詳細は以下の「介護保険の保険料」をご確認ください)

- 月額1万5,000円以上の年金(老齢・退職・遺族・障害)を受けている人は、年金から天引きされます。

- 年金額が月額1万5,000円未満の人は、個別に納めます。

- 市から納付通知書をお送りします。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

【介護保険のサービスが利用できる人】

初老期認知症や脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の疾病によって、介護や支援が必要な状態(要介護状態・要支援状態)と認定された人

(注意)交通事故など上記以外の理由で介護や支援が必要になった場合は介護保険の対象となりません

保険料

【国民健康保険に加入している人】

- 保険料の決まり方:所得などに応じて決められます

- 保険料の納め方:国民健康保険税に上乗せして、世帯主が納めます

【健康保険などに加入している人】

- 保険料の決まり方:給与額に応じて決められます

- 保険料の納め方:医療保険料に上乗せして納めます

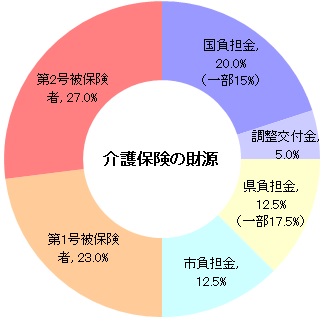

介護保険の財源

介護保険サービスを利用したときの費用は、利用者が1割、または2割(平成30年8月からは、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合は3割となります。)を負担し、残りは、公費(国・県・市)と40歳以上の人が払う保険料で賄われます。

負担割合はグラフのように、国が25%(介護給付費負担金20.0%、調整交付金5.0%以内)、県が12.5%、市が12.5%で、第1号被保険者23%、第2号被保険者が27%となっています。