市政情報

成田市における海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例(適正校1年版)について

【適正校1年版】海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例について

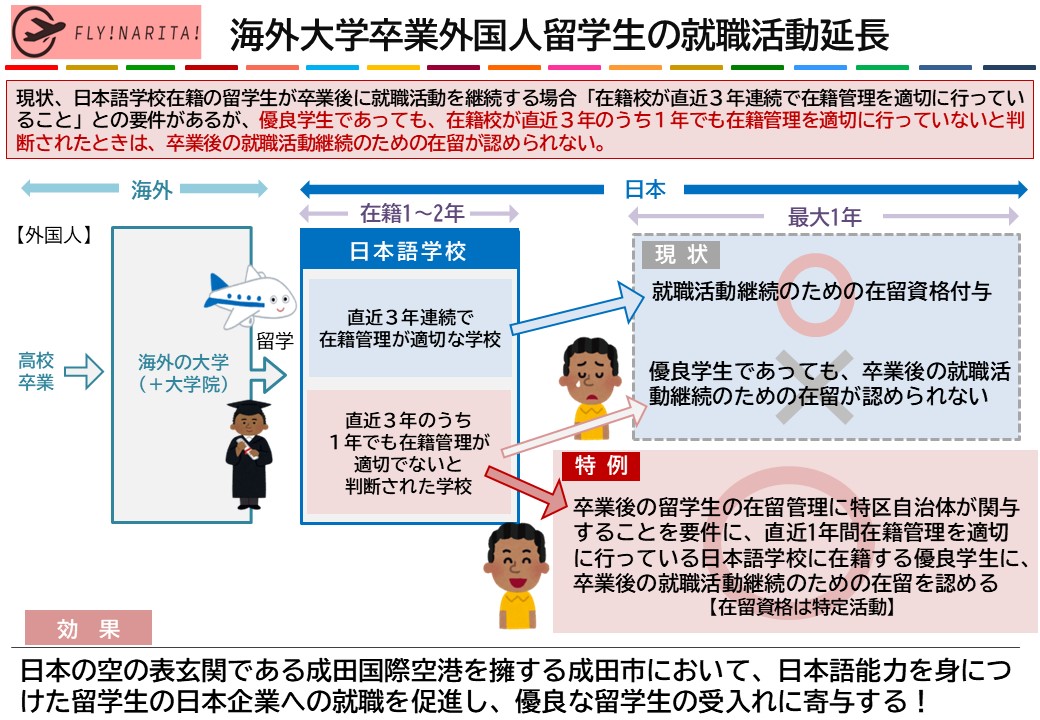

本市では、令和2年9月に内閣総理大臣から認定を受け、国家戦略特区における「海外大学卒業等の留学生が、”直近3年連続適正校”等の要件を満たす市内の日本語学校を卒業した後も就職活動を継続するための在留資格を認める特例」に係る事業を開始しました(令和3年9月に、成田市をはじめとする国家戦略特区自治体での効果等を踏まえ、全国的に活用できる制度に展開されています)。

しかし、この特例によって日本語学校在籍の留学生が卒業後に就職活動を継続する場合、「在籍校が直近3年連続適正校」である必要があり、日本語学校在籍の留学生は、在籍校が直近3年のうち1年でも適正校でない場合には、優良学生であっても、卒業後の就職活動のための在留が認められませんでした。

このたび、成田市において新たに活用が認められた特例は、この「在籍校が直近3年連続適正校」の要件を、卒業生の在留管理に成田市が関与することを要件として「在籍校が直近1年適正校」に緩和するものです。

活用の要件

日本語教育機関の要件

- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程であること。なお、令和11年3月31日までの間は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(法務省告示)別表第1に掲げる日本語教育機関であることをもって、本要件を満たすものとみなす。

- 直近1年間において、在籍管理が適切に行われていること。

- 職業安定法に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。

- 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。

- 本事業を活用する留学生の就職支援のため、成田市とともに、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況及び資格外活動の状況を確認するとともに、就職活動に関する情報提供を行うこと。

- 本事業を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合には、成田市とともに当該留学生に対して適切な帰国指導を行うこと。

留学生の要件

- 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。

- 在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況がおおむね9割以上と良好であること。

- 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること(就職活動の継続のための在留資格「特定活動」で在留する場合においても、包括的な資格外活動許可は1週について28時間まで受けることが可能。また、インターンシップの場合などは、1週について28時間を超える個別の資格外活動許可を受けることも可能。)。

- 日本語教育機関在籍中から、本邦での就職活動を行い、1社以上の求人に対してエントリーの実績があること。

- 卒業等後も原則として成田市内を生活拠点とし、在籍していた日本語教育機関及び成田市と定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況及び資格外活動の状況を報告するとともに、成田市等が行う留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること。

- 日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。

- 成田市が実施する、就職活動継続に係る意欲等を判断する面接等の審査を受け、本事業の対象者として選定されたことを証する対象留学生選定証明書を取得していること。

活用する場合の手続

- 活用をするには、日本語教育機関及び就職活動延長を希望する留学生それぞれが、成田市の確認を受ける必要があります。以下の留意点を確認し、必要事項を記載した様式を成田市に提出してください。

- 様式の提出後、就職への意欲等を確認するため、日本語教育機関同席のもと成田市が当該留学生の面接を行います。面接の日程や実施方法等については、成田市が日本語教育機関と協議の上決定します。

- 要件の確認ができた場合には、日本語教育機関及び留学生それぞれに証明書を交付します。在留資格変更許可申請時に証明書を添付して、出入国在留管理局に提出してください。

様式記載に当たっての留意点

日本語教育機関の要件適合確認(第1号様式)

各項目の記載に当たって、以下の点に留意してください。

(1)認定日本語教育機関又は告示日本語教育機関の名称及び所在地

文部科学大臣の認定を受け、又は留学告示に規定された日本語教育機関の名称及び所在地を記載すること。

(2)職業安定法に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出の状況又は就職を目的とするコースの設置状況

職業安定法に基づく有料の職業紹介事業の許可番号又は無料の職業紹介事業の届出受理番号を記載し、職業紹介事業許可証の写し等を添付すること。

就職を目的とするコースを設置している場合には、そのカリキュラムの概要を記載し、必要に応じて資料を添付すること。

(3)在籍していた留学生の本邦における就職状況

日本語教育機関による留学生の就職支援状況を確認するため、日本企業に就職した少なくとも直近1年間の実績について記載すること。この場合において、就職が決定した外国人留学生の情報(海外の卒業大学等、学部、専門分野、就職先企業名、就労分野等)を表形式に取りまとめた資料を添付すること。

(4)留学生との卒業等後の定期的な面談の方法

留学生は、卒業等後も原則として成田市を生活拠点とし、成田市及び日本語教育機関と定期的に面談を行わなければならないこと。

面談の頻度及び場所、成田市と連携して面談を実施する方法、就職活動の進捗状況の確認方法、就職活動に関する情報提供の方法、資格外活動の確認方法等について記載すること。

(5)卒業等後の就職活動継続期間に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合の留学生への帰国指導等の方法

卒業等後に最大1年間、就職活動を継続しても就職が決定しなかった場合、留学生は在留期間内に帰国しなければならないこと。帰国航空券の確認そのほかの具体的な指導等の方法及び成田市との連携方法について記載すること。

(6)留学生の在籍管理状況

違法な資格外活動による就労を主な目的とした留学生を受け入れている日本語教育機関については、本事業の対象外とするため、直近1年間において、問題在籍率(在籍者数に占める問題在籍者(不法残留した者、在留期間更新許可申請が不許可となった者、在留資格を取り消された者、退去強制令書が発付された者及び資格外活動許可を取り消された者の総数をいう。)の割合をいう。)が5%を超えていない旨及び適切な在籍管理に資する特段の取組を行っている場合はその概要を記載すること。なお、問題在籍率の記載に当たっては、地方出入国在留管理局からの教育機関の選定結果の通知を参考にして差し支えない。

留学生の要件適合確認(第2号様式)

各項目の記載に当たって、以下の点に留意してください。

(1)対象となる留学生

対象となる留学生について、氏名、国籍・地域、住居地及び生年月日を記載すること。

(2)海外の大学等の卒業等の状況

対象となる留学生について、卒業等した海外の大学等について、学校名、学部・専門分野、卒業等の時期を記載すること。

(3)在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況

在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況について、在籍期間中の出席率を記載すること。体調不良そのほかの出席率が低下した事情がある場合は、特記事項に記載すること。

(4)就職活動を継続するための適切な経費支弁能力

資格外活動の情報を含め、就職活動継続中の経費支弁能力を示す内容を記載すること。

(5)日本語教育機関在籍期間における就職活動状況

日本語教育機関在籍期間における就職活動状況について、応募した企業名、応募時期、活動結果等を記載すること。

(6)日本語教育機関卒業等後における就職活動の方針等

日本語教育機関卒業等後の就職活動について、活動の進め方、希望業種等を具体的に記載すること。また、卒業等後も就職活動を継続することに関し、卒業等した日本語教育機関が交付した推薦状を添付すること。

事業実施要綱

確認証明書を交付した日本語教育機関

- 成田中央日本語学院(旧:和風日語学院 成田校) 所在地:成田市東町607-1

- 成田日本語学校 所在地:成田市橋賀台1-44-2

(五十音順)

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。

ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader

PDFファイルを閲覧・印刷することができます。