体罰等によらない子育てを広げましょう

児童虐待の相談件数は年々増加し、「しつけ」と称した体罰が、深刻な虐待を引き起こす事例も発生しています。こうしたことを踏まえ、令和2年4月1日から子どもへの体罰が法律で禁止されました。

今回の法改正を踏まえた取組では、体罰禁止に関する考え方などを普及し、社会全体で体罰等によらない子育てについて考えていただくとともに、保護者が子育てに悩んだときに適切な支援につながることを目的としています。

子育て中の方はもちろん、その周囲の方、教育現場をはじめとした子どもの生活の場で子育て支援に携わる方など、多くの方が理解し、体罰等によらない子育てを応援し広げていくことが大切です。

しつけと体罰の関係って?

しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにすることな

どの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。子どもと向き合い、社会生活をしていく上

で必要なことを、しっかりと教え伝えていくことも必要です。

ただし、たとえしつけのためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を

意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し法律で禁止されます。

これらは全て「体罰」です。

- 言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた

- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた

- 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った

- 他人のものを取ったので、お尻を叩いた

- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

- 掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた

暴言などの子どもの心を傷つける行為は?

体罰以外の怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言なども、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性があります。子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、子どもの心を傷つける行為で子どもの権利を侵害します。

子どもの心を傷つける行為です。

- 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った

- やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした

体罰等が子どもに与える悪影響

体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身にさまざまな悪影響が生じる可能性があることが報告されています。

親から体罰を受けていた子どもは、全く受けていなかった子どもに比べ、「落ち着いて話を聞けない」、「約束を守れない」、「一つのことに集中できない」、「我慢ができない」、「感情をうまく表せない」、「集団で 行動できない」という行動問題のリスクが高まり、また、体罰が頻繁に行われるほど、そのリスクはさらに高まると指摘する調査研究もあります。

体罰等による悪循環

子どもが言うことを聞いてくれなくて、イライラして、つい、叩いたり 怒鳴ったりしたくなることがあるかもしれません。叩かれたり怒鳴られた りすると、大人への恐怖心などから一時的に言うことを聞くかもしれませんが、これは、どうしたらよいのかを自分で考えたり、学んでいるわけでは ありません。

このようなやりとりは、根本的な解決にはならず、むしろ子どもに暴力的な言動のモデルを示すことになります。つまり、自分も周りの人に対して同じように振る舞ってよい、と子どもが学ぶきっかけにもなり得ます。

体罰等をしてしまう背景

子育てを担うことは、大変なことです。子どもに腹が立ったり、イライラしたりすることは、子育て中の保護者の多くが経験するものです。

体罰等をしてしまう保護者も、例えば以下のようなさまざまな思いや悩みを抱えてるかもしれません。

[子どもの年齢や特性などに関わること]

- 一生懸命子どもに向き合っているのにいつまでも泣き止まない

- 言葉で何度言っても言うことを聞かない、動いてくれない

- 年齢に応じた発達・行動が見られない など

[保護者の心配事や負担感、孤独感などに関わること]

- 自分の仕事や介護、家族関係などでストレスが溜まっている

- 周囲に相談したり頼りにできる人がいない

- 小さい子どもが複数いるが周囲からのサポートが得られない など

[保護者のこれまでの体験や周囲の言動などに関わること]

- 自分自身もそうやって育ってきた

- 大人としてなめられてはいけないと感じている

- 痛みを伴わないと他人の痛みが理解できないと信じている

- 愛情があれば叩いても理解してくれると言われてきた

- 子どもが言うことを聞かないのは、親が甘いからだと責められた など

具体的な工夫のポイント

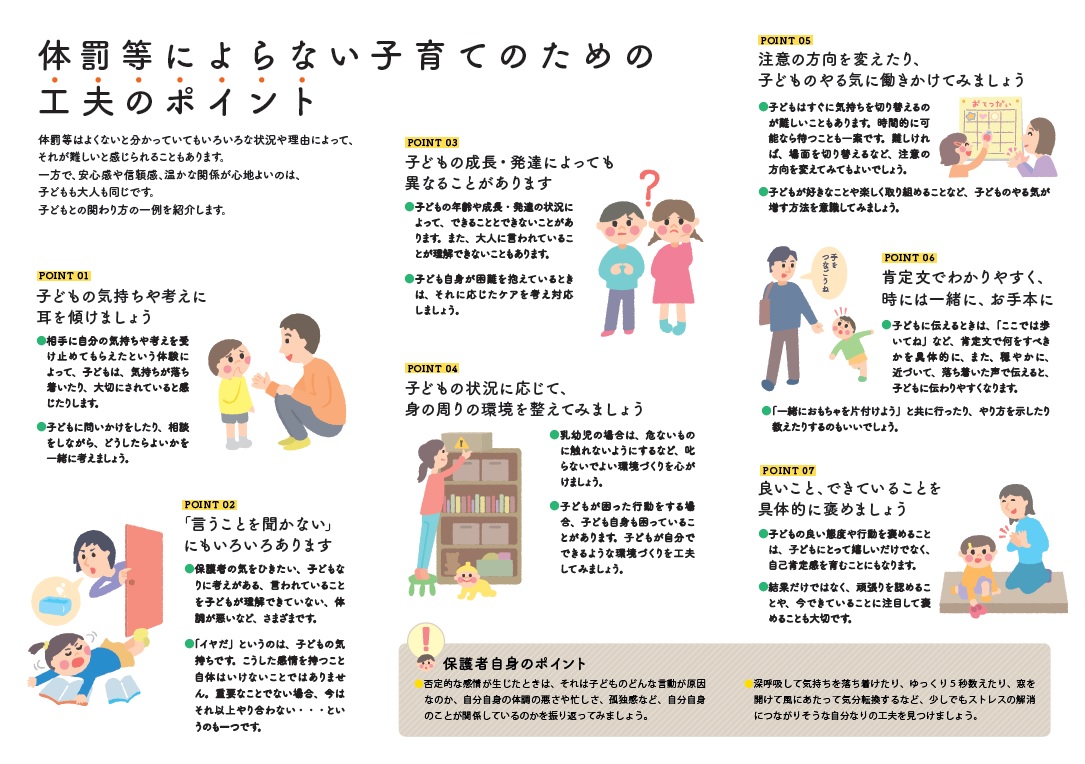

体罰等はよくないと分かっていてもいろいろな状況や理由によって、それが難しいと感じられることもあります。

一方で、安心感や信頼感、温かな関係が心地よいのは、子どもも大人も同じです。

子どもとの関わり方の一例です。

POINT01 子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう

- 相手に自分の気持ちや考えを受け止めてもらえたという体験によって、子どもは、気持ちが落ち着いたり、大切にされていると感じたりします。

- 子どもに問いかけたり、相談をしながら、どうしたらよいかを一緒に考えましょう。

POINT02 「言うことを聞かない」にもいろいろあります

- 保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがある、言われていることを子どもが理解できていない、体調が悪いなど、さまざまです。

- 「イヤだ」というのは、子どもの気持ちです。こうした感情を持つこと自体はいけないことではありません。重要なことでない場合、今はそれ以上やり合わないというのも一つです。

POINT03 子どもの成長・発達によっても異なることがあります

- 子どもの年齢や成長・発達の状況によって、できることとできないことがあります。また、大人に言われていることが理解できないこともあります。

- 子ども自身が困難を抱えているときは、それに応じたケアを考え対応しましょう。

POINT04 子どもの状況に応じて、身の周りの環境を整えてみましょう

- 乳幼児の場合は、危ないものに触れないようにするなど、叱らないでよい環境づくりを心がけましょう。子どもが困った行動をする場合、子ども自身も困っていることがあります。

- 子どもが自分でできるような環境づくりを工夫してみましょう。

POINT05 注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけてみましょう

- 子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しいこともあります。時間的に可能なら待つことも一案です。難しければ、場面を切り替えるなど、注意の方向を変えてみてもよいでしょう。

- 子どもが好きなことや楽しく取り組めることなど、子どものやる気が増す方法を意識してみましょう。

POINT06 肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本に

- 子どもに伝えるときは、大声で怒鳴るよりも、「ここでは歩いてね」など、肯定文で何をすべきかを具体的に、また、穏やかに、より近づいて、落ち着いた声で伝えると、子どもに伝わりやすくなります。

- 「一緒におもちゃを片付けよう」と共に行ったり、やり方を示したり教えたりするのもいいでしょう。

POINT07 良いこと、できていることを具体的に褒めましょう

- 子どもの良い態度や行動を褒めることは、子どもにとって嬉しいだけでなく、自己肯定感を育むことにもなります。

- 結果だけではなく、頑張りを認めることや、今できていることに注目して褒めることも大切です。

保護者自身の工夫のポイント

否定的な感情が生じたときは、まずはそういう気持ちに気付き、認めることが大切です。

それは子どものことが原因なのか、自分の体調の悪さや忙しさ、孤独感など、自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみると、気持ちが少し落ち着くことがあるかもしれません。

時には保護者自身が休むことも、大切です。

保護者自身が、自分の時間や心に余裕がないときは、深呼吸して気持ちを落ち着けたり、ゆっくり5秒数えたり、窓を開けて風にあたって気分転換するなど、少しでもストレスの解消につながりそうな自分なりの工夫を見つけられるとよいでしょう。

周囲の力を借りると解決することもあります。

市区町村の子育て相談窓口や保健センター、NPO、企業などのさまざまな支援(ファミリーサポート、家事代行サービスなど)を検討するのも一つです。

勇気をもってSOSを出すことで、まだ気付いていない支援やサービスに出会えたり、それによって疲れやイライラが軽減したりするかもしれません。

子育てはいろいろな人の力と共に

子育てを頑張るのはとても大変なことです。子どもを育てる上では、支援を受けることも必要であり、市などが提供している子育て支援サービスを積極的に活用しましょう。子育ての大変さを保護者だけで抱えるのではなく、少しでも困ったことがあれば、まずは、お近くの各種子育て相談窓口などにご連絡下さい。

市の実施している乳幼児健診などの健診時や、乳幼児全戸訪問などの機会にも相談することができます。また、児童相談所虐待対応ダイヤル「189( いち・はや・く)」や児童相談所相談専用ダイヤル「0570-783-189(なやみ・いち・はや・く)」なども利用が可能です。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。

ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader

PDFファイルを閲覧・印刷することができます。