経営所得安定対策では、担い手農業者の農業経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策として、当年産の収入が減少した場合に、その減少額を補てんする交付金(ナラシ対策)を実施しています。

また、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。

(注意事項)

農業経営を移譲し、農業者年金の経営移譲年金又は特例付加年金を受給している(受給することとなった)方は、移譲先の名義で申請する必要があります。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。

交付対象者

認定農業者、集落営農、認定新規就農者

(いずれも規模要件はありません)

交付対象作物

麦、大豆、そば、なたね、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

(注意事項)

- は種前にJA等との出荷契約や、実需者との販売契約を締結することが基本です。

- 麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象外です。

- てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

- 麦、大豆、そばは、農産物検査又は農産物検査によらない方法で品質区分の確認を行い、一定以上の格付けがなされたものが対象です。

交付単価(令和5年産から令和7年産まで適用)

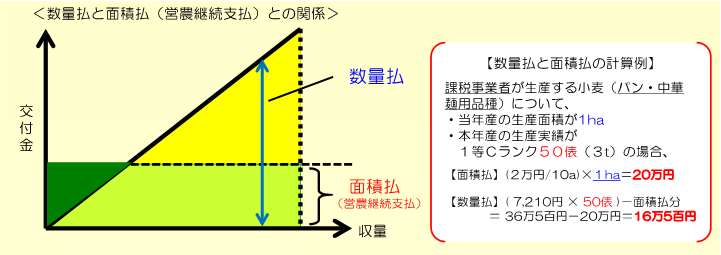

「数量払」と「面積払(営農継続支払)」が併用されます。

また、令和5年産から、消費税の課税事業者向け単価と免税事業者向け単価に分かれることから、免税事業者向けの単価を申請する方は、収入・売上が1千万円以下であることを確認するために、2年前(2期前)の確定申告書等の提出が必要となります。

数量払

面積払(営農継続支払)

当年産の作付面積に基づき交付

交付単価:10アールあたり20,000円(そばは10アールあたり13,000円)

(注意事項)

- 単収が市町村等別の基準単収の2分の1未満の場合、低単収となった理由書とその根拠書類の提出があり、自然災害等の合理的な理由があることの確認ができない限り、返還又は不交付となります。

- 申請されている面積払について、交付後に返還となる可能性が高いと判断される場合、生産量の確定後、低単収となった理由書等を確認の上、面積払の交付が判断されます。

数量払と面積払(営農継続支払)の関係

単収増や品質向上の努力が反映されるよう「数量払」を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額が「面積払(営農継続支払)」で交付されます。

交付金は、「面積払(営農継続支払)」が先に支払われ、その後、対象作物の品質区分、出荷・販売数量が明らかになった段階で、「数量払」の額が確定し、先に支払われた「面積払(営農継続支払)」分を差し引いた額が追加で支払われます。

令和5年産からの変更点

令和5年産から交付単価が

免税事業者向けと

課税事業者向けに分かれます。

〇免税事業者向け単価の適用者は、

〇課税事業者向け単価の適用者は、

- 消費税の課税事業者(簡易課税事業者含む)

- 組織として確定申告していない集落営農

なお、免税事業者向け単価を適用するためには以下の書類の提出が必要です。

- 個人の方は、2年前の確定申告書B(写)及び青色申告決算書(写)又は白色申告収支内訳書(写)の農業所得用

- 法人(人格なき社団含む)の方は、2期前の各事業年度の所得に係る確定申告書(別表1)(写)

- 個人で営農開始3年未満の方は、個人事業の開業・廃業等届出書(写)

- 法人で設立初年度の方は、法人設立届出書(写)等

- 法人で設立2期目の方は、法人設立届出書(写)等及び前期の各事業年度の所得に係る中間申告書(別表1)(写)

(注意事項)

各書類は、原則、

税務署の受付印が押印されたものを提出してください。

令和3年産からの変更点

令和3年産から農産物検査によらない品質区分の確認が行われた対象畑作物も交付対象となりました。

登録検査機関による農産物検査とは別に、品質区分を確認する者(品質確認主体)が実施する対象畑作物の確認(農産物検査の格付けと同等)でも交付対象とすることができます。

取り組みを行いたい方は、事前に農政課にご相談ください。

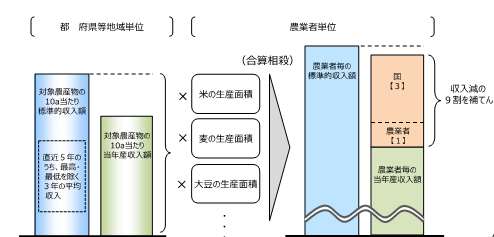

収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。

交付対象者

認定農業者、集落営農、認定新規就農者

(いずれも規模要件はありません)

対象作物

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

(注意事項)

- 麦芽の原料として使用される麦(ビール用等)、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象外です。

- てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

補てん額

当年産の対象品目の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者の積立金で補てんします。

- 農業者は対策加入時に、標準的収入額から10%の収入減少に対応する積立額(10%コース)と、標準的収入額から20%の収入減少に対応する積立額(20%コース)のいずれかを選択し、そのコースに応じた積立金を拠出します。

- 国からの交付金は、農業者の積立金の3倍の額が上限です。

- 補てん金は、米については収穫した翌年の3月31日までの出荷・販売実績に基づき、また、麦・大豆等については、ゲタ対策(数量払い)の交付対象数量に基づき、5月下旬から6月頃に支払われます。

令和4年産からの変更点

需要に応じた米生産を後押しするため、

令和4年産から、ナラシ対策の対象農産物である米についても、具体的な出荷・販売予定に従って

計画的に生産したものが補てんの対象となります。

この変更に伴い、ナラシの補てん対象となる米は、

- JA等の集出荷業者へ出荷・販売する米

6月末までに出荷契約又は販売契約を結び、 翌年3月末までに出荷又は販売したもの。

- 実需者等へ直接販売する米

6月末までに前年の実績等を基に販売計画を作成し、 翌年3月末までに販売契約を結び、販売の対象としたもの。

となりますので、ご注意ください。

令和3年産からの変更点

令和3年産から、農産物検査によらない⽅法により数量確認した場合も、ナラシ対策の交付対象となりました。

農産物検査によらない⽅法でナラシの交付を受けるには、交付申請時に、ナラシ交付対象であるための要件を満たしていることを

確認できる書類を提出する必要があります。⽶の調製や販売の際には、以下の確認書類の作成・保管にご注意ください。

- 交付前年度の3月31日までに出荷・販売した数量を確認できる書類(販売伝票、販売契約書など)

- 販売先において主⾷⽤途とすることが決定していることが確認できる書類(販売先の確約書、販売契約書など)

- 1.70mm以上のふるい⽬で調製したことが確認できる書類(1.70mm以上のふるい⽬で調製したことを明記した販売契約書、販売伝票など)

- ⽔分含有率が基準を満たしていることが確認できる書類(⽔分含有率16.0%以下であることを明記した販売契約書、販売伝票など)

- 産地、産年が確認できる書類(種⼦購⼊伝票、栽培記録、販売伝票など)

水田活用の直接支払交付金

食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、米粉用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色を生かした魅力的な産地づくり、産地と実需者との連携に基づいた低コスト生産の取組、畑地化により高収益作物等の定着等を支援します。

交付対象者

販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農

(注意事項)

実需者等との出荷・販売契約等を締結すること及び出荷・販売することが要件です。

交付対象水田

- たん水設備(畦畔等)や用水路等を有しない農地は交付対象外です。

- 5年間で一度も水張り(水稲作付)が行われない農地は令和9年度以降は交付対象水田とはなりません。

- 水張りは、水稲の作付けを基本としておりますが、湛水管理を1か月以上行い、連作障害による収量低下が発生していない場合は、水張りを行ったものとみなすことができます。成田市農業再生協議会では、湛水管理による水張りのルールを「1 カ月以上の湛水管理を行う農業者の皆様へ」のとおり定めておりますので、水稲作付け以外の選択肢としてご検討ください。

戦略作物助成

水田を活用して、

麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、飼料用米、米粉用米、加工用米を生産する農業者を支援します。

戦略作物助成単価表

| 作物 |

助成単価(10アールあたり) |

| 麦、大豆、飼料作物 |

35,000円 |

| WCS用稲 |

80,000円 |

| 飼料用米、米粉用米 |

収量に応じ 55,000円から105,000円(注意) |

| 加工用米 |

20,000円 |

(注意)標準単価は、10アールあたり80,000円(

飼料用米(主食用品種)は70,000円)を基準としますが、その年の作況指数により、標準単価の基準が調整されます。

(注意事項)

飼料用米(主食用品種)については、支援水準が段階的に引き下げられており、

令和7年産においては、10アールあたり55,000円から85,000円。令和8年産においては、10アールあたり55,000円から75,000円となります。産地交付金

「水田収益力強化ビジョン」に基づく、地域の特色を生かした

魅力的な産地づくりに向けた取組を支援します。

産地交付金単価表

| 取組内容 |

助成単価(10アールあたり) |

備考 |

| そば・なたね・新市場開拓用米・地力増進作物の作付け |

20,000円 |

基幹作のみ |

| 新市場開拓用米の複数年契約 |

10,000円 |

3年以上の契約 |

| 飼料用米・WCS用稲・米粉用米・加工用米・新市場開拓用米の生産性向上等に関する取組(取組メニュー1つ) |

1,800円程度 |

|

| 飼料用米・WCS用稲・加工用米の生産性向上等に関する取組 (複数メニュー) |

2,800円程度 |

|

| 米粉用米・新市場開拓用米の生産性向上等に関する取組 (複数メニュー) |

5,600円程度 |

|

| 戦略作物・そば・なたねの二毛作助成 |

5,100円程度 |

|

| 耕畜連携助成 |

4,700円程度 |

飼料用米のわら利用、資源循環等 |

| 加工用米の複数年契約 |

3,900円程度 |

3年以上の契約 |

| 麦・大豆の団地化の取組 |

2,800円程度 |

5ヘクタール以上の団地 |

| 地域振興作物の取組(重点振興作物) |

1,800円程度 |

|

| 地域振興作物の取組(一般振興作物) |

1,000円程度 |

|

| 子実用とうもろこしにおける耕畜連携(資源循環)の取組 |

9,400円程度 |

|

| 新市場開拓用米の複数年契約(コメ新市場開拓等促進事業との併用不可) |

4,700円程度 |

3年以上の新規契約分 |

| 米粉用米(パン・めん用の専用品種に限る)の複数年契約 |

4,700円程度 |

3年以上の新規契約分 |

| 飼料用米の地域畜産農家への流通 |

2,800円程度 |

|

(注意事項)

現時点での案のため、今後変更となる可能性があります。

コメ新市場開拓等促進事業

需要拡大が期待される作物を生産する農業へと転換するため、

実需者との結び付きの下で、新市場開拓用米、加工用米、米粉用米(パン・めん用の専用品種)の低コスト生産等に取り組む生産者を支援します。

コメ新市場開拓等促進事業単価表

| 作物 |

助成単価(10アールあたり) |

| 新市場開拓用米 |

40,000円 |

| 加工用米 |

30,000円 |

| 米粉用米(パン・めん用の専用品種) |

90,000円 |

(注意事項)

- 基幹作が対象です。

- 農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。

- 本支援の対象となった面積は、水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成(加工用米、米粉用米)及び産地交付金の作付け(新市場開拓用米)の対象面積から除外されます。

畑作物産地形成促進助成

水田における畑作物の導入・定着により、水田農業を需要拡大が期待される畑作物を生産する農業へと転換するため、

実需者との結び付きの下で、麦・大豆・高収益作物、子実用とうもろこしの低コスト生産等に取り組む生産者を支援します。

- 交付対象作物 麦・大豆・高収益作物・子実用とうもろこし

- 交付単価 10アールあたり40,000円(令和8年度に畑地化促進事業に取り組むほ場については、10アールあたり45,000円)

(注意事項)

- 基幹作が対象です。

- 農業者等が実需者と販売契約を締結する又はその計画を有していることが必要です。

- 麦・大豆・高収益作物については、加工用等の用途指定があります。

- 本支援の対象となった面積は、水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成(麦・大豆・飼料作物)の対象面積から除外されます。

畑地化促進事業

水田を畑地化し、高収益作物やそのほかの畑作物の定着等を図る取組等を支援します。

畑地化支援単価表

| 取組内容 |

助成単価(10アールあたり) |

備考 |

| 畑地化支援(高収益作物) |

105,000円 |

1ヘクタール以上の団地 |

| 畑地化支援(畑作物) |

105,000円 |

麦・大豆・飼料作物、そば、子実用とうもろこし等 |

| 定着促進支援(加工・業務用) |

30,000円×5年間 |

畑地化支援の取組と併せて取組む必要あり |

| 定着促進支援(加工・業務用以外) |

20,000円×5年間 |

畑地化支援の取組と併せて取組む必要あり |

| 子実用とうもろこし支援 |

10,000円 |

|

都道府県連携型助成

農業者ごとの前年度からの転換拡大面積に応じて、県の支援単価(注意)と同額(上限:10アールあたり5,000円)で国が追加的に支援します。

(注意)千葉県においては、飼料用米等拡大支援事業が該当します。

オンライン申請について

農林水産省では、農業者の利便性向上を目指し、所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる電子申請システム(農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF ))を構築しました。

eMAFFで申請を行うためには、gBizIDの取得とeMAFFでの本人確認が必要となります。くわしくは下記のリンクをご覧ください。

くわしい情報

各制度の詳細は、農林水産省ホームページをご覧ください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。

ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader

PDFファイルを閲覧・印刷することができます。